私のエイプの左ハンドルスイッチは社外品に交換していますが、ハザードやパッシングの機能はありません。

元々ついてませんでしたし、小さい原付に必要なのかとも思いましたが、山道で進路譲ってもらったり、右折待ちのトラックに進路譲ったりするときとか、あったらいいなと思うことがあったので、ハザードとパッシング機能が付いたハンドルスイッチに交換してみたいと思います。

今回は、後編としてNC700のハンドルスイッチを私のエイプに取り付けていきます。

ハンドルパイプに穴あけとか、中の人にはレベルが高すぎる作業もありましたが、 ツールの購入と知恵と工夫で乗り切りました。 穴をあける位置をマークする方法は我ながらよい思い付きだと思います。

純正の交流電源エイプのような、バッテリーレス車では方法が異なります。

また、車種により配線等異なりますので、カスタムの際はご自身でよく調査してから行ってください。

全波整流化してバッテリー積んでハーネス直流化した、私のエイプへの取り付けです。

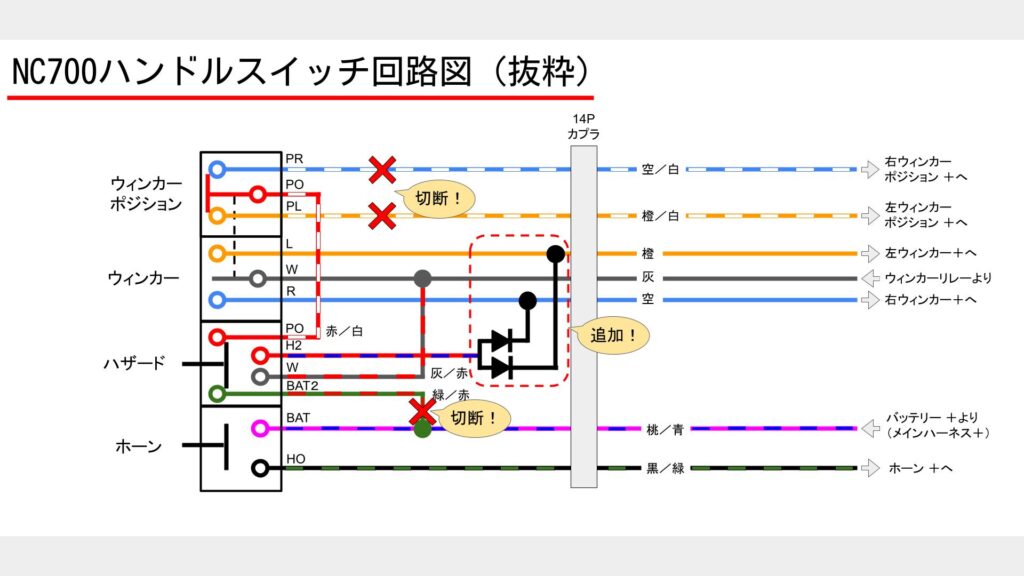

エイプに合わせた配線改造

私のエイプに合わせてハンドルスイッチの配線加工を行います。

- BAT2(緑/赤)切断

- ウィンカーポジションのPR(空/白)とPL(橙/白)切断

- ウィンカー回り込み防止のためH2(赤/青)にダイオード接続

1.BAT2(緑/赤)切断

ウィンカーポジションの電源POはハザードスイッチOFFのときバッテリー電源から来ているBAT2とつながっています。今回私のエイプではウィンカーポジションを使用しないため、不要な配線に電源がこないようBAT2を切断します

2.ウィンカーポジションのPR(空/白)とPL(橙/白)切断

ウィンカーポジションは使わないので、PRとPLは切断して、チューブ内に納めます。根元から切ってしまえばいいんでしょうが、今後使いたくなったら・・・と思うと、あとで使いやすいようにチューブ内に収まる長さで切断しました。POはスイッチ内部の配線なので、切断しない方がおさまりがいいです。

3.ウィンカー回り込み防止のためH2(赤/青)にダイオード接続

ウィンカー使用時にハザード回路を通じて反対側のウィンカーライトに電流が回り込むのを防止するためにダイオードを追加する必要があります。NC700では、車体側にハザード大オートを接続し、そこから左右のウィンカーにつないでいました。

私のエイプでも車体側にダイオードをつけてもいいんですが、配線がすでにすごいことになっているので、チューブ内に収まるようにダイオードを取り付けます。

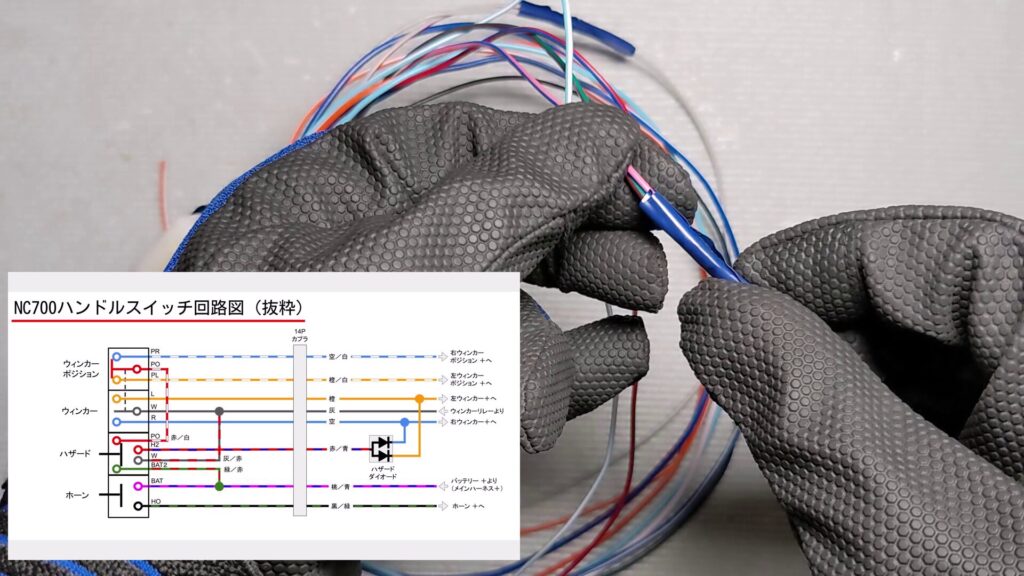

ハンドルスイッチの配線加工

動画の方でも解説してるので、細かい所はそちらを見てください。

分岐箇所の加工

回路図にある二か所の分岐は、いずれもチューブ内にあります。

BAT(桃/青)とBAT2(緑/赤)の分岐は、BAT2は使用しないので、一度切断して、BATを接続しなおします。しなおしたら、収縮チューブで保護しておきました。

もう一か所の、ウィンカーリレーから来ているW(灰)とハザードスイッチにつながるW(灰/赤)は、そのまま使用するので切断はしません。ビニールテープはがして収縮チューブに変えておきました。

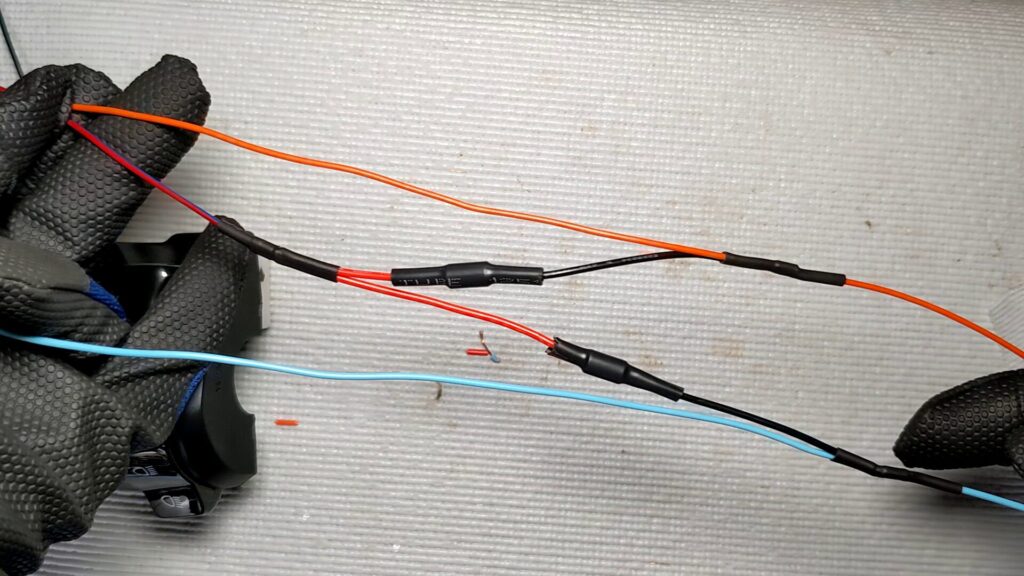

回り込み防止ダイオードの追加

ハザードの回り込み防止用ダイオードはこんな感じで接続しました。

ダイオードの容量は3Aにしています。エーモンの1Aだと容量ギリギリだし、6Aだと太いので、Amazonで3Aの配線付きダイオードを購入しました。

接続ですが、ハザードスイッチから出ているH2(赤/青)にダイオード2本接続して、それをL(橙)とR(空)の左右のウィンカー線に接続しています。この時、接続箇所やダイオードの位置を少しづつずらすと、束ねたときに重ならないので仕上がり直径を小さくすることができ、チューブに納めやすくなります。

ただ、今回純正のチューブのクセが強く、曲がり癖がついたとこを通せなかったので、手持ちのデイトナ製配線チューブを使いました。配線をもう少し工夫すれば通ったと思います。

ちなみに、使用したのはデイトナの内径13mmのチューブです。純正は約12mmでした。

旧ハンドルスイッチの取り外しとハンドルグリップ交換

今まで使ってるスイッチを取り外します。車体側のカプラーも外すので、ヘッドライト周りの配線バラしたらご覧の有様です。これはひどい。

全波整流化とかハンドルスイッチ交換やらヘッドライトLED化とかで電装系けっこういじってます。配線も変えてるので手書きのメモ書き程度の配線図片手に新しいハンドルスイッチつなぐためにあれこれ調べないといけません。メンドクサイ・・・

ドサクサ紛れにハンドルグリップも交換しました。今まで使ってたのとおなじデイトナのヤツです。

取り付け取り外しは、パーツクリーナー吹けば簡単にできます。

ちなみに、私はボンドで固定していません。車体が軽いからか、そこまで力込めなくてもいいみたいであまりズレないんですよね。

ハンドルスイッチの回り止めが金属製だからハンドルパイプに穴あける

ハンドルスイッチを取り付ける際、回り止めの突起に合わせてハンドルパイプに穴をあける必要があります。不器用な中の人には、狙った位置に正確に穴をあけるとかレベルが高すぎる話です。

なので、今まで使っていたスイッチは回り止めの突起を切り飛ばしていました。今回のNC700のハンドルスイッチも、突起をキロ飛ばそうとしたんですが・・・

なんとこのハンドルスイッチ、ボディは樹脂製なのに回り止めの突起は金属製でした。ニッパーでゴリゴリやった程度じゃ飛ばせそうにありません。グラインダーとかマルチツールで飛ばしてやろうかと思いましたが、それも難しそうです。

あーでもないこーでもないと考えた挙句、素直に穴をあけることにしました

ハンドルパイプに穴をあける穴あけガイド購入

というわけで、PLOTのハンドル穴あけガイドを購入しました。というかあれこれ調べてるときにコレを見つけたから穴をあける気になったようなもんです

位置調整は慎重に

ハンドルスイッチの位置を決めていきます。5mmの穴をあける必要があるんですが、使いづらいからと言ってそこから微妙に動かすことはできません。5mmの穴を5mmずらすとか無理ゲーです。なので微調整はできないので慎重に、じっくりと位置を決めていきます。

このとき、クラッチレバーも取り付けておきべきでした。私の場合は結果オーライだったのでよかったんですが、ハンドルスイッチの角度によってはクラッチレバーと干渉して、レバーが握りにくくなってしまう可能性があります。

なので、スイッチと一緒にクラッチレバーも取り付けて、位置の確認を行った方がいいです。

調整しているうちに、スイッチの合わせ目部分が垂直になるのがちょうどいい位置になるように思えたので、わざわざ水平器を購入してきました。ハンドルスイッチの合わせ目に平行になるように水平器を張り付けて垂直になるよう調整しています。

位置が決まれば、こんな感じでスイッチとハンドル双方に合いマークを入れておきます。なるべくほそいペンで行うと精度が出ます。

穴あけ位置を正確にマークするための冴えたやり方

決めた位置に合わせて、回り止めの突起の位置を正確にハンドルパイプにマークする必要があるんですが、不器用な中の人にはレベルの高すぎる話です。

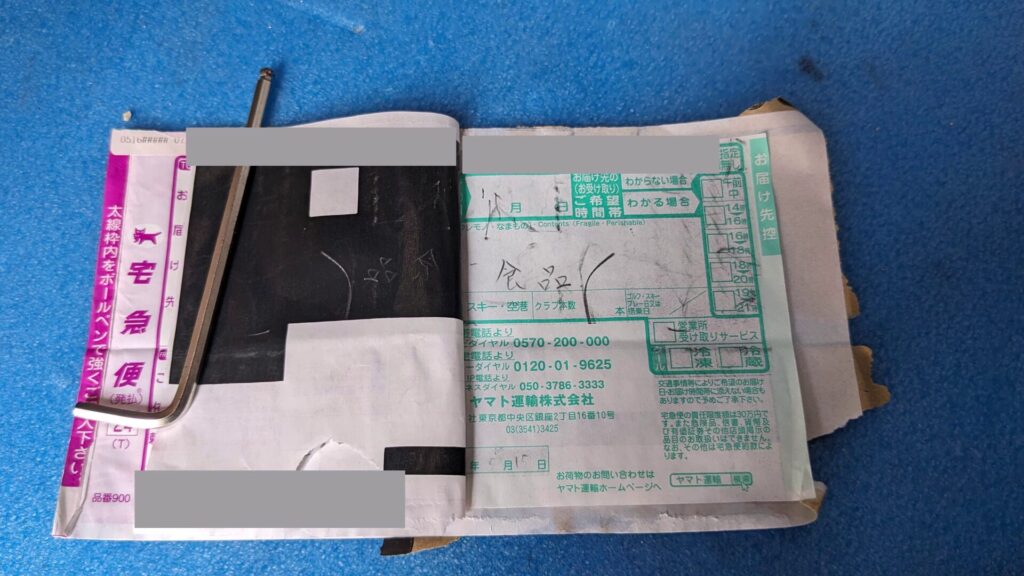

あーでもないこーでもないと考えた挙句、宅急便の伝票を使うことにしました

正確には宅急便の伝票のカーボン紙です。カーボン紙は表から字を書くなどして圧力をかけると下の紙にカーボンのインクが付きます。それを利用して、ハンドルパイプに突起の位置を正確にマークします

まず、突起が来そうな位置に紙製のマスキングテープを張り付けます。

その上に、宅急便の伝票の裏がカーボン紙になってる部分を張り付けます。

そして、合いマークに合わせてスイッチを取り付けたら、ネジを締めこんでいきます。あまり締めこむと、樹脂製のボディーが割れてしまうので、ほどほどに締めこみます。

見事突起の位置に合わせてマークすることができました、ちょっと楕円になっていますが、そもそも穴が開いていないと回り止めはまっすぐ当たらないので、こんなもんだと思います。

穴あけガイドを使ったハンドルパイプの穴あけ

動画にもしているので、そちらも見てください。マークさえできれば、穴あけガイドを使った穴あけは難しくなかったです。

穴あけガイドを取り付けます。

先ほど付けたマークが中央に来るようにガイドを取り付けます。

ガイドボルトを取り付けたら、あとは電動ドリルに5mmのドリルビット取り付けてゴリゴリ開けていきます。

やはりハンドルパイプはそれなりに固いようで、結構時間がかかったような気がします。1~2分ぐらいゴリゴリやってようやく貫通しました

見事キレイに開けることができました。

ハンドルスイッチを取り付けてみると見事合いマークに合わせて取り付けることができました。

穴をあけると決めたときはうまくいくか不安でしょうがなかったんですが、うまくいってよかったです。やはり穴あけガイドは必要でしたね。あと、突起の位置を正確にマークする方法は我ながらよい思い付きだったと思います。

ハンドルスイッチ関係配線加工

ハンドルスイッチが取り付けられたので、今度は車体側の配線です。

あのひどいことになってる配線を、メモ書き程度の手書き配線図片手にあーでもないこーでもないと調べ、今回のスイッチに合わせて配線をいじっていきました。

ヘッドライトの配線は、今までH4変換アダプタかましてギボシにしてハンドルスイッチと接続してたんですが、防水とか考えたら直接防水カプラ化した方がいいので、カプラ化しました。

車体側の、ウィンカーやらがくる配線は、今までと同じく防水6極カプラにしました。こちらも防水性能あがるようにあれこれ配線を整理しています。

動画ではもう少し詳しく解説していますので、そちらも見てください。

動作確認と干渉確認

とりあえず仮配線ですが動作確認してみたところ、パッシングやハザードも正常に動作しました。素晴らしい!

ハンドルスイッチとミラーの干渉はこんな感じ。ちょうどいい位置に収まって、特に干渉はしていません。

ただ、スイッチが大きくなった分、ミラーが内側に来たので、それがどうなるかですね。今のところ特に気にならなないです。気になるようだったら、ミラーの延長ステーの交換や取り付け角度の調整で何とかなるとは思います。

これからハンドルスイッチ交換する人は、スイッチの大きさが変わることによる、ミラーの位置変化のことも考えておいた方がよさそうです。

延長ステー使うとか、取り付け角度の調整で何とかなるとは思います。

ハンドルスイッチの動作確認はこちらの動画で詳しくやっています。また、ミラーとの干渉確認はこちらの動画で詳しくやっていますので見てください

走ってみての感想

NC700のような、ホーンが上でウィンカーが下のハンドルスイッチでよく聞くのは、ウィンカーのつもりでホーンを鳴らしてしまったという話です。実際、それを嫌ってこのスイッチからフツーの一般的な配置のハンドルスイッチに戻したという話も聞きます。

私も、変える前はそこらへんどうかなとちょっと気になっていましたが、案外あっさりなれました。交換してちょっと市街地とか走ってみましたが、押し間違えることはなかったです。

ただし、戸惑ってウィンカー出すのが遅れそうになったことはあります。なのでウィンカーは早めに出すよう気を付ける必要はありました。

慣れるまで注意する必要はありますが、慣れてしまえば平気ですね。

やっぱり、ハザードとかあると便利です。今までは、山道とかで進路譲ってもらったときなんかは左手でお礼してたんですが、ハザードがあるとハンドルから手を離さずにできます。

また、渋滞とか片側交互通行待ちの列の最後尾についてしまったときは追突が怖いんですが、そんな時でもハザードで合図できるのでちょっと安心です。

でもそういう場合だと車間あけて路肩側に止めて、ハンドルも路肩側に向けておくぐらいはしないといけませんが。

スイッチ交換の時にハンドル周りの配線整理できましたし、便利機能が追加されたのでやってよかったと思います。自動車王国の渋滞地獄にはまいりますが、これからも元気に走り回ってほしいものです。

コメント